弦を替えようと思ったんだけどE線が2種類あって…

E線は一般的にボールエンドとループエンドの2種類があるわね!

アジャスターの種類によってどちらが適しているか見分けていきましょう♪

バイオリンのE線を選ぶとき、「ループエンド」とか「ボールエンド」って言葉を目にしませんか?

一体何のこと?どうやって見分けるの?と疑問に思う方もいるかもしれません。

実はこれ、E線の下部分(テールピースに取り付ける部分)の形状を指しているんです。

ほとんどのE線は、このどちらかのタイプに分類されます。

この記事では、ボールエンドとループエンドの違いと見分け方、アジャスターとの適合性、選び方のポイントについて詳しく解説します!

自分のバイオリンのE線、どうやって見分ける?

では、自分のバイオリンにはどちらのE線が合っているのか、どうやって確認すれば良いのでしょうか?

バイオリンを購入した楽器店に相談する: もし判断に迷うようであれば、バイオリンを購入した楽器店や、普段お世話になっている弦楽器専門店に相談するのが一番です。楽器を持参すれば、すぐに確認してくれますよ。

現在張ってあるE線を確認する: 一番確実な方法です。現在張ってあるE線の、テールピースに接続している部分をよく見てみましょう。小さな輪っかになっているか、それとも金属のボールが付いているかを確認してください。

テールピースとアジャスターの形状を確認する: E線が張られていなくても、テールピースのE線を取り付ける部分を見れば判断できます。

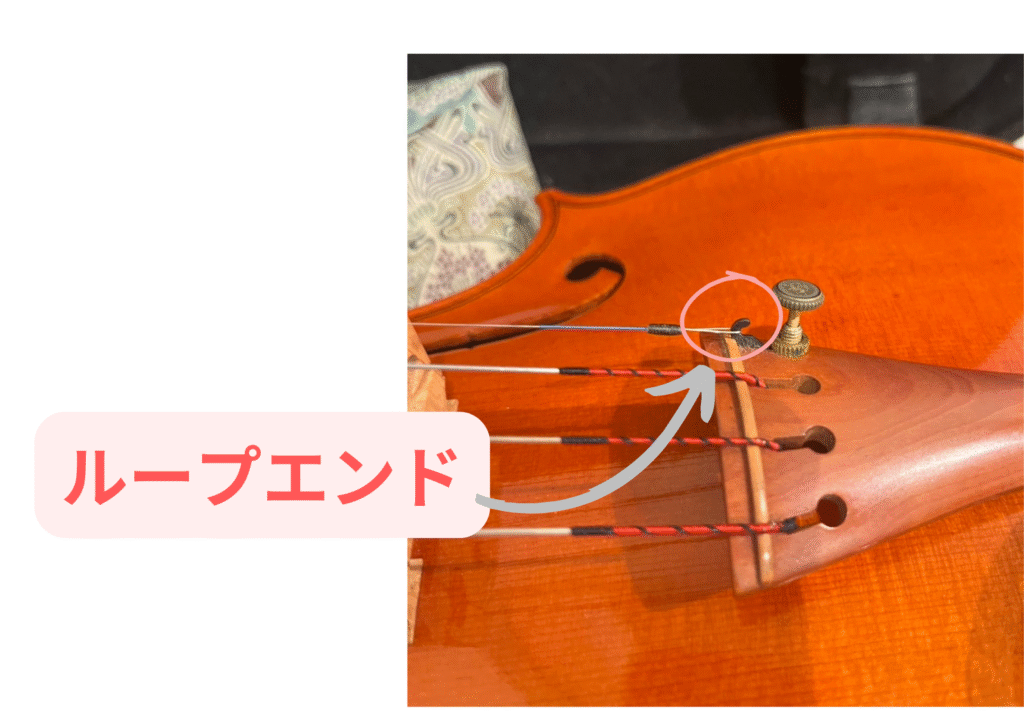

フックのような突起があれば、ループエンド用です。

小さな穴が開いていれば、ボールエンド用です。

プロ奏者の中には、ループエンドの方が音の反応が良いと感じる方も多く、より繊細な音のニュアンスを表現したい場合に選ばれることがあります。

しかしわざわざ替える必要はなく、基本的には最初についているアジャスターの種類に合わせたものにしましょう!

ご自身で弦の見分け方

ボールエンドかループエンドかの見分け方は比較的簡単にできます。

弦のパッケージや製品説明に「Ball End(ボールエンド)」または「Loop End(ループエンド)」と明記されているのが一般的です。

購入時にはこの表記をしっかり確認しましょう。

また、通販サイトや楽器店のオンラインストアでは、商品名や説明文にエンドの種類が記載されています。

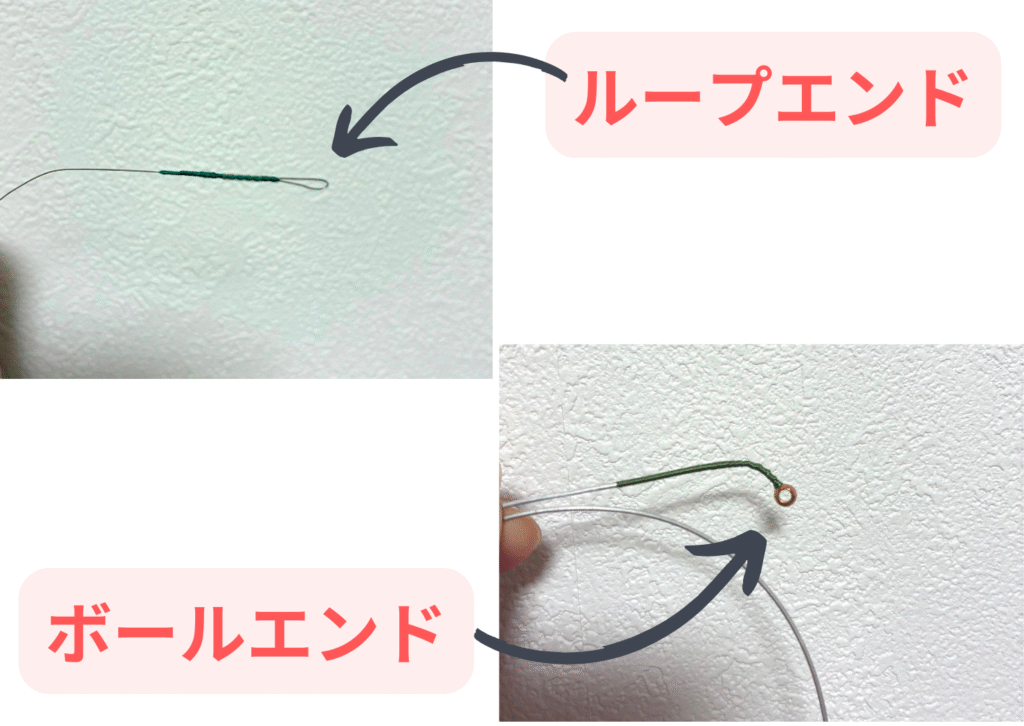

弦そのものを見て判別する場合は、端部に金属の小さな球がついていればボールエンド、輪状になっていればループエンドです。

言葉で説明するよりも、写真で見ていただくのが一番わかりやすいでしょう。

- ボールエンド (Ball End): 対照的に、ボールエンドは弦の先端に小さな金属のボールがついています。このボールをテールピースの穴にはめ込んで固定します。

- ループエンド (Loop End): その名の通り、弦の端が小さな輪っか(ループ)状になっています。このループをテールピースのフックに引っ掛けて取り付けます。

アジャスターとの適合性

使用するアジャスターの構造によって、エンドタイプの適合性が決まります。以下のような対応関係があります。

- ボールエンド: ボールを挟んで固定するタイプのアジャスター(一般的な箱型)が対応します。

アジャスターの中央にボールがぴったりとはまり、安定感のある装着が可能です。↓

- ループエンド: フック状のアジャスターに対応します。

アジャスターの突起にループをひっかけて固定します。↓

ただし、近年は多くのアジャスターが両タイプに対応しており、ループエンドをボールエンド用のアジャスターに装着することもできます。

一部のループエンド弦には取り外し可能なボールが付属しており、必要に応じて変換が可能な設計になっています。

4. 選択のポイント

どちらのタイプを選ぶべきか迷う場合は、現在使っているアジャスターを確認するのが第一です。

アジャスターの形状が明確であれば、それに合ったエンドタイプを選びましょう♪

また、弦の種類によって音質や耐久性も異なります。

たとえば、スチールコアのE線は明るくはっきりした音が特徴で、ループエンドの選択が多いですです。

一方で、金メッキコーティングされたボールエンドの弦は、音色に柔らかさや温かみを求める方に人気です。

さらに、演奏スタイルや弓の反応の好みによっても選択肢は変わります。

クラシック音楽中心で繊細なニュアンスを重視する方はループエンドを、ポップスや演奏の安定性を重視する方はボールエンドを選ぶ傾向があります。

E線の太さの選び方

E線を選ぶ際、ループエンドかボールエンドかという取り付け方の違いだけでなく、弦の太さ(ゲージ)も非常に重要な要素です。

同じ種類のE線でも、太さが複数用意されていることがあります。

一般的に、E線の太さは「ゲージ」や「ミディアム(標準)」「シン(細め)」「ヘビー(太め)」といった表記で表されます。

メーカーによっては、「0.26」「0.27」といった具体的な数字(ミリ単位がほとんど)でゲージが表記されていることもあります。

数字が小さいほど細く、大きいほど太い弦になります。

0.26mmと0.27mm、どう選ぶ?

具体的な数字でE線の太さを選ぶ場合、このわずかな差が音色や演奏感に大きな影響を与えることがあります。

ここでは、0.26mmと0.27mmという2つの太さを例に、それぞれの特徴と選び方の基準を見ていきましょう。

- 0.26mm(より細め)のE線

- 音色: より明るく、きらびやかで、輝かしい音が出やすい傾向があります。高音域がクリアに響き、ソロ演奏で存在感を際立たせたい場合に選ばれることが多いです。特に、華やかさや繊細な表現を求める演奏家に向いています。

- 演奏感: 張力が弱めなので、指への負担が比較的少なく、ヴィブラートがかけやすいと感じるかもしれません。しかし、弓圧をかけすぎると音が潰れてしまったり、細く感じられたりすることがあります。軽いタッチで演奏する方や、指に負担をかけたくない方にも適しています。

- 音量: 一般的に、標準的な太さの弦よりも音量がやや小さく感じられることがあります。

- 0.27mm(より太め)のE線

- 音色: 力強く、豊かで、深みのある音が出やすい傾向があります。特にG線やD線といった低音弦とのバランスが良く、豊かな響きを求める場合に適しています。重厚感のある音色を好む方や、アンサンブルの中でしっかりとした基盤となる音を出したい場合に良いでしょう。

- 演奏感: 張力が強くなるため、しっかりとした弓圧と指圧が必要になります。指への負担は増えますが、その分安定した音が出しやすく、大きな音量も出しやすいです。パワフルな演奏スタイルの方や、楽器の持つポテンシャルを最大限に引き出したい方におすすめです。

- 音量: 非常に大きな音量が出せる可能性があります。

太さ選びのポイント

- 現在使用している弦の太さを確認する: 弦のパッケージやメーカーのウェブサイトで、現在使っているE線の太さを確認してみましょう。これを基準に、微調整していくのがおすすめです。

- 楽器との相性: バイオリンの個体差によって、特定の太さのE線がより良い音色をもたらすことがあります。楽器が持つ本来の響きを引き出す太さを見つけることが重要です。例えば、もともと明るい音色の楽器なら0.27mmで深みを加える、逆に深みのある楽器なら0.26mmで輝きを出す、といった組み合わせも考えられます。

- 演奏スタイルと好み: どのような音色を目指したいか、どのような演奏感を好むかによって最適な太さは異なります。ソロで華やかさを出したいのか、オーケストラで豊かな響きを追求したいのか、といった目的も考慮に入れましょう。

- 他の弦とのバランス: E線だけでなく、A線、D線、G線とのバランスも考慮に入れると良いでしょう。E線を太くすると、D線やG線との音のバランスが変わり、音量の差が気になることもあります。セットで販売されている弦は、基本的に各弦のバランスが考慮されていますが、E線だけを変える場合は特に注意が必要です。

- 試してみる: 最終的には、実際に様々な太さのE線を試してみるのが一番です。最初は標準的な太さから始め、必要に応じて細いものや太いものに挑戦してみましょう。同じメーカーでも、異なる太さのE線が用意されていることが多いので、比較しやすいです。

まとめ

今回はループかボールか?E線の種類見分け方について解説しました!

僕の弦はボールエンドだったよ!

皆さんも是非、確認してから購入してくださいね♪

バイオリンのE線の種類、ループエンドとボールエンド。

この2つの違いを理解することは、適切な弦を選び、快適な演奏環境を整える上で非常に大切です。

そして、E線の太さも音色や演奏感を大きく左右する重要な要素です。

特に0.26mmと0.27mmのようなわずかな差でも、実際に張ってみるとその違いははっきりと感じられるはずです。

ご自身のバイオリンのE線がどちらのタイプか、そしてどのような太さがあなたの演奏スタイルや楽器に合うのか、ぜひ一度確認し、色々と試してみてくださいね!

以上、ちにゃこでした!

コメント